雲南市在住者必見!パソコンが故障した時の対処法とは?

雲南市在住の皆さん、パソコンが故障した時どう対処すれば良いか迷ったことはありませんか?本記事では「パソコンが故障した時の初期対応」から「修理の費用」、「自分で修理する方法」そして「予防策」まで幅広く解説します。電源が入らない、スクリーンが表示されない、音が出ないなどのトラブルも詳細にカバーし、最適な解決策を提供。すぐ試したい「故障かなと思った時に試すこと」もご紹介しています。

1. パソコンが故障した時の初期対応

パソコンが故障した時に、適切な初期対応を取ることは非常に重要です。まず、焦らずに冷静に状況を把握しましょう。次に、電源の確認、ケーブルの状態、外部デバイスなどをチェックします。基本的なトラブルシューティングを行うことで、問題が解決することも多いです。また、自分で解決できない場合は、専門のサポートを受けることをお勧めします。これらのステップを踏むことで、パソコンのトラブルを迅速かつ効率的に解決できるでしょう。

1.1. 電源が入らない時のチェックポイント

電源が入らない場合は、まずコンセントや電源ケーブルを確認しましょう。ケーブルが緩んでいたり、コンセントが故障している場合があります。また、別のコンセントを試してみるといいでしょう。次に、電源ボタンがしっかり押されているかを確認します。場合によっては、長押しが必要なモデルもありますので、説明書を参照することをおすすめします。最後に、バッテリーの状態も確認してください。バッテリーが完全に放電していると電源が入らないことがありますので、しばらく充電して再試行します。電源が入らない原因は多岐にわたるため、まずは基本的なチェックポイントを押さえることが重要です。

1.2. スクリーンが表示されない場合の対処法

スクリーンに何も表示されない場合、最初に接続ケーブルを確認しましょう。特にデスクトップの場合、モニターと本体の接続が緩んでいることがあります。次に、他のモニターやテレビに接続してみると良いでしょう。これで問題がモニターにあるのか本体にあるのかを判断できます。また、両方のデバイスで同じ問題が続く場合、グラフィックカードの問題も考えられます。その場合は、カードの差し直しや、ドライバの更新を試みましょう。さらに、高温で動作が停止することもあるため、冷却が適切に行われているかを確認します。これらの手順を踏むことで、スクリーンの表示問題を解決できる可能性があります。

1.3. 音が出ないトラブルの解決法

音が出ない場合、まずスピーカーやヘッドホンの接続を確認します。接続が緩んでいたり、正しい端子に接続されていないことがあります。また、音量設定もチェックしましょう。ミュートになっていないか、音量が最低になっていないかを確認します。次に、ドライバの状態を確認してください。特に、最近の更新やインストールが原因でドライバがうまく動作していない場合があります。ドライバを更新するか、再インストールすることで解決することが多いです。さらに、サウンド設定の確認も重要です。特定のアプリケーションが音を出す設定になっているか、システム全体の設定が正しいかを確認します。これらの対策を試みることで、音が出ないトラブルを解決できます。

2. パソコン修理の費用

パソコン修理の費用は、修理の内容や機種、修理業者によって異なるため、一概には言えません。画面の修理やハードディスクの交換など、一般的な修理項目については相場が決まっていることが多いです。一方、専門的な修理が必要な場合や、古いモデルを使用している場合は、費用が高くなることが予想されます。事前に見積もりを取ることで、予想外の出費を防ぐことが重要です。

2.1. 修理内容ごとの費用相場

パソコン修理の費用相場は、修理内容によって大きく異なります。例えば、画面の修理は一般的に1万5千円から3万円程度となります。これは、画面そのものや工賃が含まれているからです。ハードディスクの交換やデータ復旧にかかる費用は、3万円から5万円程度が一般的です。また、マザーボードの故障や電源ユニットの交換など、専門的な修理内容になるとさらに費用がかかることが多いです。これらの修理は3万円以上、場合によっては10万円以上かかることもあります。修理費用を抑えるために、事前に複数の業者から見積もりを取ることをおすすめします。

2.2. 費用を抑えるためのコツ

パソコン修理の費用を抑えるためには、いくつかのコツがあります。まず、修理業者の選定に慎重を期すことです。多くの業者で見積もりを取り、比較することで、最もコストパフォーマンスの良い選択ができます。また、修理範囲を明確にすることで不必要な費用を避けることができます。特に、自分で簡単にできるメンテナンスを事前に行うことも費用削減につながります。例えば、内部のホコリを取り除くなど、定期的なクリーニングをすることは有効です。さらに、故障原因を自分で調べることも重要です。予備パーツを持っている場合は、それを利用することで修理費用を抑えることも可能です。

2.3. 故障予防のための定期メンテナンスコスト

定期的なメンテナンスを行うことで、パソコンの故障を予防し、結果的に修理費用を抑えることができます。例えば、1年間に1回の定期点検を行う場合、そのコストは5千円から1万円程度です。これは、お持ちのパソコンのクリーニングや動作確認、必要なパーツ交換を含めた総合的な点検です。また、ソフトウェアの更新やセキュリティ対策も含まれます。これにより、後々大きな修理費用が発生するリスクを減らせるのです。一方、個人で行うメンテナンス方法もあります。例えば、冷却ファンやメモリの点検、ウイルス対策ソフトの定期更新などです。これらは自分で行うことができ、コストも低く抑えられます。

3. 自分で修理する方法と注意点

自分で修理を行うと、コストを抑えることができます。また、修理の過程で新たな知識を得ることができるでしょう。しかし、注意点もあります。まず、必要なツールを揃えることが重要です。そして、分解手順を正確に守らないと、元に戻せないケースがあります。最後に、修理中に部品を破損してしまうリスクも考慮しましょう。このように、自分で修理を行う際は、万全の準備が必要です。

3.1. 自分で修理するメリットとデメリット

自分で修理することには、いくつかのメリットがあります。第一に、修理費用を削減できる点です。業者に依頼する場合のコストを抑えることができます。第二に、問題の根本原因を自分で理解するための知識を深める機会が得られます。第三に、達成感を味わえるでしょう。

しかし、デメリットも存在します。修理のために必要な時間と労力を要するため、自分の他の活動に影響が出ることがあります。また、適切なツールを持っていない場合、新たに購入する必要が出てくるでしょう。最も大きなデメリットは、修理に失敗するリスクがあることです。適切な技術と知識がないと、機器をさらに悪化させる可能性があります。このため、自分で修理を始める前に、メリットとデメリットをしっかりと考えることが重要です。

3.2. 自己修理に必要なツールと準備

自己修理に必要なツールには、ドライバーセットやピンセット、静電防止用リストバンドなどがあります。これらのツールは、正確な作業を行うために欠かせないものです。さらに、光源がしっかりしている場所で作業を行うことも大切です。また、修理する対象物によっては、専用のツールが必要になります。

準備段階では、まず修理する機器のマニュアルや分解手順をしっかりと確認しましょう。また、修理作業を始める前に、重要なデータをバックアップすることが推奨されます。作業中に予期せぬトラブルが発生することがあるためです。加えて、作業場所を整理し、部品を紛失しないように気をつけることも大事です。

このように、自己修理を行うためには、適切なツールと準備が必要です。事前にしっかりと調査し、準備を整えることで、修理作業がスムーズに進むでしょう。

3.3. パソコンの分解手順と注意点

パソコンを分解する際には、段階的な手順を守ることが求められます。まず、電源を切り、すべてのケーブルを外すことから始めます。次に、背面のネジを丁寧に外していきます。このとき、外したネジの位置を記録しておくと、再組み立てが楽になります。

内部にアクセスしたら、各部品を慎重に取り外します。特に、マザーボードやハードディスクなどの重要なパーツには細心の注意を払いましょう。また、静電気対策として、静電防止用リストバンドを使用することが推奨されます。これにより、内部部品の故障を防ぐことができます。

最後に、分解作業中に部品を破損しないように注意が必要です。細かい部品やコネクタを扱う際には、無理な力をかけないようにします。このように、パソコンの分解手順と注意点を把握しておくことで、修理作業を安全かつ効率的に進めることができるでしょう。

4. 人気の修理オプション

最近、多くの人々が利用している修理オプションには、出張修理サービスと郵送修理、そしてオンラインサポートがあります。これらのオプションは時間と手間を節約するために利用されています。それぞれの特徴や利点を把握して、自分に合った修理方法を選ぶことが重要です。出張修理は、自宅や職場で修理を受けられる便利なサービスであり、多くの忙しい人々に愛用されています。郵送修理は、遠方でも利用でき、広範囲に対応が可能である点が魅力です。

4.1. 出張修理サービスの利点

出張修理サービスの最大の利点は、利用者が自宅や職場で修理を受けられることです。多くの人々は、忙しい日常生活の中で、修理店に持ち込む時間を見つけるのが難しいと感じています。しかし、出張修理サービスを利用すれば、専門の技術者が指定の場所に出向き、その場で修理を行うため、時間と労力を大幅に節約できます。また、待ち時間がないため、効率的に修理が進むのも魅力です。

加えて、出張修理サービスは、急な故障やトラブルにも迅速に対応できる点が強みです。特にデジタルデバイスや家電製品の修理においては、故障が発生した場合にすぐに修理を依頼できるのは大変便利です。修理のために外出する必要がないため、身体的な負担も軽減されるでしょう。

さらに、利用者は自分の都合に合わせてサービスを予約できるため、柔軟性が高いです。多忙なスケジュールにも対応できるので、一度利用してみる価値があるでしょう。

4.2. 郵送修理の手順と費用

郵送修理を利用する際の手順は比較的簡単です。まず、修理を依頼するデバイスを専門業者のウェブサイトなどで登録します。次に、デバイスを安全に梱包し、指定された住所へ郵送します。この過程で、しっかりとクッション材を使用することが重要です。デバイスが業者に到着すると、技術者が修理を開始し、修理が完了次第、返送されます。全体の手順はシンプルであり、初めての利用者でも安心して利用できます。

郵送修理の費用は、修理内容やデバイスの種類によって変動します。多くの場合、事前見積もりが提供されるため、費用を確認した上で修理の依頼が可能です。送料も含めた総費用が明示されていることが多いです。専門業者によっては、修理内容が複雑でない限り、迅速に作業が行われるため、長期間デバイスが手元にない状態を避けることができます。

郵送修理は遠方の利用者でも利用可能であり、場所に制約されることなく修理を受けることができる点が魅力です。また、サービスの質が高く、信頼性があるため、安心して利用できるでしょう。

4.3. オンラインサポートを活用する方法

オンラインサポートは、修理に関する疑問やトラブルの解決に役立つ重要なサービスです。まず、インターネットを利用してメーカーや専門業者のウェブサイトにアクセスします。次に、チャット機能やメールサポートを通じて、問題を報告し、解決方法を尋ねます。これにより、専門スタッフからの迅速な対応を受けることができます。

特に、簡単なトラブルや設定に関する問題は、オンラインサポートで解決できることが多いです。利用者は、自宅に居ながらにして疑問を解消し、問題を解決するための指示を受けることができます。また、オンラインマニュアルやFAQページも充実しているため、自己解決の手助けにもなります。

さらに、オンラインサポートを活用することで、修理にかかるコストを削減できる場合もあります。多くの修理業者は、必要な部品や工具もオンラインで提供しており、利用者が自分で対応することも可能です。オンラインサポートを上手に活用し、効率的に問題を解決していきましょう。

5. パソコンの電源トラブル対策

パソコンが突然電源が入らなくなると非常に困ります。そこで、電源トラブルの対策法をいくつかご紹介します。まず最初に行うべきは、電源ケーブルのチェックです。次にバッテリーの確認と交換を試みることです。最後に、マザーボードや電源ユニットの問題も考慮に入れると良いでしょう。これらの基本的な対策によって、多くの電源トラブルを解消できるでしょう。

5.1. 電源ケーブルのチェック方法

パソコンが起動しない場合、まず電源ケーブルのチェックを行います。電源ケーブルがしっかりと接続されているか確認してください。次にケーブル自体が断線していないかも確認する必要があります。断線や接触不良が疑われる場合は、新しいケーブルに交換してみましょう。それでも解決しない場合、電源コンセントやタップの異常も考慮に入れます。これらのチェックを通じて、電源ケーブルに問題がないことを確認できるでしょう。

5.2. バッテリー問題の解決策

ノートパソコンの場合、電源トラブルはバッテリーに原因があることが多いです。まず、バッテリーが正しく取り付けられているかチェックします。次に、バッテリー残量を確認し、必要であれば充電します。それでも改善されない場合、バッテリー自体が劣化している可能性も考えられます。交換バッテリーを試すことをお勧めします。しかし、交換バッテリーが入手困難な場合もあります。その際は専門業者に相談するのが確実です。

5.3. マザーボードや電源ユニットのチェック

パソコンの電源トラブルがケーブルやバッテリーによって解決しない場合、マザーボードや電源ユニットの問題を考慮する必要があります。まず、内部パーツがしっかりと接続されているか確認します。次に、電源ユニット自体の故障や性能低下もあり得ますので、交換を検討してみると良いでしょう。また、マザーボード上のコンデンサの膨れや異常がないかもチェックします。これらすべての確認を行うことで、電源トラブルの原因を特定し、解消できる可能性が高まります。

6. パソコン故障を防ぐための予防策

パソコンは日常生活や仕事において重要なツールです。しかし、故障してしまうと多くの不便が生じます。そこで、パソコンの故障を未然に防ぐための予防策を理解し、実践することが重要です。日常的なメンテナンスや定期的なソフトウェアのアップデート、ウイルス対策ソフトの活用など、これらの予防策を取り入れることで、パソコンの寿命を延ばし、トラブルを防ぐことができます。これから詳しく説明します。

6.1. 日常的なメンテナンスの重要性

パソコンの機能を長期間維持するためには、日常的なメンテナンスが不可欠です。例えば、定期的にデスクトップやハードドライブの整理を行うことで、動作の安定性が保たれます。また、埃や汚れが内部にたまると冷却効率が低下し、故障の原因となります。掃除をしっかり行うことで、これを防げます。

さらに、バッテリーの管理も大切です。バッテリーを長時間充電し続けると寿命が短くなるため、適切な充電サイクルを守ることが重要です。短い時間で多くの作業をこなすためにも、日々のメンテナンスを怠らないように心掛けましょう。

6.2. ソフトウェアアップデートの必要性

ソフトウェアのアップデートは、セキュリティや性能を改善するために必要な作業です。最新のアップデートをインストールすることで、新しい脆弱性からパソコンを守れます。また、ソフトウェアの不具合修正や新機能の追加も含まれているため、快適に利用するためには欠かせないのです。

古いソフトウェアを使用し続けると、サポートが終了することがあり、その結果として安全性が低下します。定期的なアップデートを行うことで、こうしたリスクを回避しましょう。アップデート作業は時に時間がかかることがありますが、後から発生する問題を避けるためにも、こまめに実施することが推奨されます。

6.3. ウイルス対策ソフトの活用方法

ウイルス対策ソフトは、パソコンの安全を保つために欠かせないツールです。まず重要なのは、信頼性の高いウイルス対策ソフトを選ぶことです。無料版でも有料版でも構いませんが、自分の利用状況に合ったものを選びましょう。また、定期的にウイルススキャンを実施することで、見逃しがちな潜在的な脅威を発見し、除去できます。

ウイルス対策ソフトは、常に最新の定義ファイルを保持することが重要です。これにより、新しく発見されたウイルスにも対応できます。さらに、リアルタイム保護機能を有効にしておくことで、日常的な作業中にウイルス感染リスクを最小限に抑えることができるです。ウイルス対策ソフトを適切に活用し、安心してパソコンを使い続けましょう。

7. 故障かなと思った時に試すこと

パソコンが急に動かなくなったり、異常を感じた時は、まずいくつかの基本的な対策を試してみましょう。まず、再起動してみてください。時にはこれだけで問題が解決することが多いです。また、接続している外部デバイスを外してみることも有用です。ドライバの問題が発生している場合、外部デバイスを外すことで正常に動作するようになることがあります。これらの対策を試しても改善しない場合は、より高度な対策が必要かもしれません。

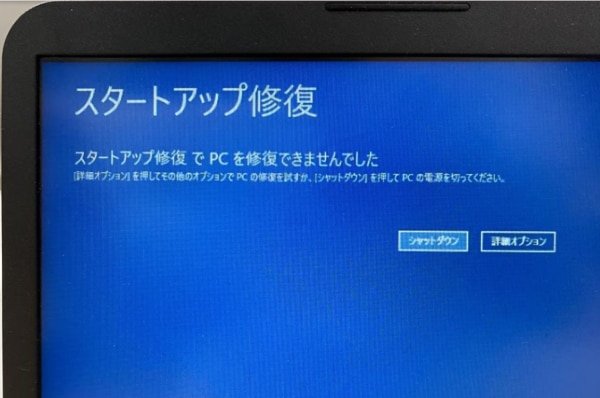

7.1. システムリカバリの手順

システムが正常に動作しない場合、システムリカバリを試すことが効果的です。まず、リカバリメニューにアクセスします。これは特定のキーを押しながらパソコンを起動することでアクセスできることがあります。その後、システムリカバリオプションを選択します。この操作により、以前の正常な状態に戻すことができます。ただし、一部のデータが失われる可能性があるため、事前にバックアップを取っておくことが重要です。リカバリが完了したら、再度パソコンを再起動し、正常に動作するか確認します。

7.2. データバックアップの方法

データを保護するためには、定期的なバックアップが必要です。まず、外部ストレージデバイスを用意します。次に、バックアップソフトウェアを利用して、重要なデータを外部デバイスにコピーします。手動でのコピーも可能ですが、バックアップソフトを使用すると、定期的なバックアップ設定が簡単に行えるため便利です。さらに、クラウドサービスを活用する方法もあります。クラウドにデータを保存することで、パソコンの故障時にも安心してデータを復元できます。これらの方法を組み合わせて、最適なバックアップ環境を構築することが重要です。

7.3. 問題解決のための参考ウェブサイト

インターネットには、パソコンの問題解決に有用な情報が多数あります。まず、メーカーの公式サポートサイトを確認してみましょう。ここでは、よくある問題に対する解決策やドライバの更新情報が提供されています。また、技術フォーラムやQ&Aサイトも参考になります。専門家や他のユーザーが同じ問題に対するアドバイスや解決策を投稿していることがあります。さらに、YouTubeには視覚的なチュートリアルが多く掲載されており、具体的な操作手順を動画で確認することができます。これらのサイトを活用して、問題解決を図ることが大切です。