SSDを交換してパフォーマンスアップ!自作PCのコツ

SSDを交換してパフォーマンスアップ!自作PCのコツ

自作PCの性能を最大限に引き出す方法の一つに、SSDの交換があります。

この記事では、SSDを交換することで得られる具体的なメリットから、交換前に準備すべきこと、取り付け手順、そして交換後のメンテナンス方法までを詳しく解説します。

起動時間の短縮や読み込み速度の向上、書き込み速度の改善といった目に見える効果はもちろん、最適なSSD選びのポイントも紹介しますので、初めての方でも安心して作業に挑戦できます。

1. 自作PCにおけるSSD交換のメリット

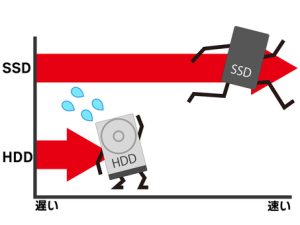

自作PCにおいて、SSD交換は非常に大きな効果をもたらします。まず、全体のパフォーマンスが飛躍的に向上するため、作業の効率が良くなります。

加えて、システムの安定性もアップします。HDDと比べて耐久性も高いので、長時間使っても安心です。

このような理由から、SSD交換は自作PC愛好者にとって必要不可欠なアップグレードのひとつとなっています。

1.1. 起動時間の短縮

SSDに交換すると、PCの起動時間が劇的に短縮されます。HDDを使用している場合、起動に時間がかかることが多いです。

しかし、SSDはデータアクセス速度が非常に速いため、起動時間が数秒から十数秒にまで短縮されます。

特に、頻繁にPCを立ち上げる人にとってこのメリットは非常に大きいです。

また、複数のアプリケーションを同時に起動する際にも影響が出ます。

従来のHDDでは、複数のソフトを同時に起動する際に時間がかかりがちですが、SSDではそのような問題がほとんどありません。結果として、作業効率が大幅に向上します。

加えて、Windowsのアップデートやシステムの再インストール時にも速度の差が顕著に現れます。これにより、全体的な体験が快適に感じられるでしょう。

1.2. 読み込み速度の向上

SSDに交換することで、読み込み速度が大幅に向上します。データの読み込みが速くなることで、アプリケーションの起動やファイルのアクセス時間が短くなります。

特に、大容量のファイルを扱う場面でその差が顕著に現れます。

ゲームをプレイする際にも、読み込み速度の向上は大きなメリットです。

SSDでは、ゲームのロード時間が非常に短くなるため、快適なプレイ環境が整います。これにより、ストレスの少ないゲーム体験が可能です。

ムービー編集や音声処理など、データ量の多い作業においてもSSDの読み込み速度が威力を発揮します。

プロフェッショナルな作業環境が求められる場合、SSDの導入は必須と言えるでしょう。

1.3. 書き込み速度の改善

SSDに交換することで、書き込み速度も大幅に向上します。これは特に大容量のデータを扱う作業や、頻繁にファイルを保存する場合に効果的です。

たとえば、大量の写真やビデオを編集・保存する場合、そのスピードの差は非常に大きなものとなります。

また、ドキュメントの作成や編集の際も、その書き込み速度は作業の効率に直結します。

これにより、業務効率も大きく向上します。特に、プログラミングやデータ分析のような精密な作業において、SSDの書き込み速度は不可欠です。

さらに、ドライブ全体のデータ保護機能も向上するため、大事なデータをより安全に保存することができます。

このような理由から、SSD交換は非常に有益なアップグレードと言えるでしょう。

2. SSD選びのポイント

SSDを選ぶ際には、いくつかの重要なポイントを押さえる必要があります。

まず、容量とパフォーマンスのバランスを考えることが重要です。また、寿命と耐久性も見逃せない要素です。

さらに、ブランドごとの特徴を比較することも重要です。これらのポイントをしっかり理解し、自分に最適なSSDを選びましょう。

2.1. 容量とパフォーマンスのバランス

SSDを選ぶとき、まず考えるべきは容量とパフォーマンスのバランスです。

大容量のSSDは、より多くのデータを保存できるメリットがありますが、価格も高くなります。

逆に、価格を抑えたい場合は、容量を小さくする代わりに、パフォーマンスを重視することも可能です。

これにより、予算内で最適な性能を得ることができます。

SSDの読み書き速度も重要です。一般的に、高速なSSDはシステムの動作をスムーズにし、アプリケーションの起動やデータの転送速度を向上させます。

しかし、高速なSSDは価格も高くなる傾向があります。そのため、自分の使用用途に合ったバランスを見つけることが大切です。

たとえば、ゲームや動画編集を多く行う場合は、高速なSSDが適しています。

SSDの価格は、容量とパフォーマンスのバランスに大きく影響します。したがって、予算内でどちらを優先するかを考えることで、最良の選択ができます。

自分のニーズと予算をよく考え、最適なSSDを選びましょう。

2.2. 寿命と耐久性の考慮

SSDの寿命と耐久性も重要なポイントです。SSDはフラッシュメモリを使用しているため、書き込み回数に制限があることが知られています。

これをTBW(Total Bytes Written)と言い、耐久性を示す指標となります。高いTBW値を持つSSDは長期間使用できますので、信頼性の高い製品を選びたいですね。

また、使用環境も耐久性に影響を与えます。高温環境で使用すると、SSDの寿命が短くなる可能性があります。

したがって、冷却システムを適切に整えることで、SSDの寿命を延ばすことができます。

また、頻繁に書き込みを行う環境では、耐久性の高いSSDを選ぶことが推奨されます。

さらに、保証期間も注目すべきです。多くのメーカーは、3年から5年の保証を提供していますが、長期間の保証が付いている製品は、信頼性が高いと考えられます。

保証期間内に問題が発生した場合、無償で修理や交換が可能ですので、安心して使用することができます。

2.3. ブランドごとの特徴比較

SSDを選ぶ際、ブランドごとの特徴を比較することも重要です。大手ブランドは、多くのユーザーから信頼されています。

たとえば、Samsungは、高速な読み書き速度と高い耐久性で知られています。一方、Crucialは、コストパフォーマンスに優れており、手頃な価格で性能も十分です。

また、Western Digitalは、幅広い製品ラインナップを持っており、一般ユーザーからプロフェッショナルまで対応可能です。

このように各ブランドには、それぞれの強みと弱みがあります。どのブランドが自分のニーズに最も適しているかを考えることが重要です。

他にも、ADATAやKingstonなど、多くのブランドが市場に存在します。それぞれの製品レビューやユーザー評価を参考にすることで、最適なSSDを見つけやすくなります。

ブランド選びもまた、性能や価格だけでなく、信頼性を考慮することが大切です。

3. SSD交換の前に準備するもの

SSD交換を行う際、事前に準備するものがいくつかあります。これらの準備が整っていないと、作業がスムーズに進まない場合があります。

まず、適切なツールやアクセサリ、次に現在のデータのバックアップ、最後に現行SSDの健康状態を確認することが重要です。

これらのプロセスを順を追ってしっかりと準備し、問題なくSSD交換を行うことが重要です。

3.1. 必要なツールとアクセサリ

SSD交換には、いくつかの特殊なツールとアクセサリが必要です。まずは、ドライバーセットが必要です。

特に、精密ドライバーが必要な場合もあります。そして、SSDを取り外すためのプラスチック製のスパッジャーやピンセットも役立ちます。また、静電気対策のためのリストバンドもおすすめです。

次に、新しいSSDを取り付ける際に必要となるネジやブラケットも用意してください。

特に、ノートパソコンの場合は、専用のブラケットが必要となることがあります。これらのアクセサリが揃っていると、作業がスムーズに進みます。

最後に、万が一の場合に備えて、トルクレンチも用意しておくと安心です。これにより、ネジを適切な締め具合で取り付けることができます。

3.2. データバックアップの重要性

SSD交換の際には、データバックアップが極めて重要です。新しいSSDに交換する際にデータが失われる可能性がありますので、事前に対策を講じることが不可欠です。

まず第一に、外付けハードディスクやクラウドサービスを利用して、重要なデータをすべてバックアップしてください。

次に、バックアップ方法を選定する際には、信頼性の高い方法を選びましょう。クラウドストレージは便利であり、データが安全に保管される傾向があります。

最後に、バックアップが完了したことを確認するために、すべてのデータをリストアップして再度チェックします。これにより、データの損失を防ぐことができます。

3.3. 現行SSDの健康状態チェック

SSD交換の前に、現行SSDの健康状態をチェックすることは重要です。これにより、データ移行の必要性や現在の状態を把握できます。

まずは、専用のソフトウェアを使用して、SSDの状態を確認してください。多くのメーカーは、無料で使用できる診断ツールを提供しています。

次に、ソフトウェアが提供するデータをもとに、SSDの読み書き速度やエラーログを確認します。

ここで異常が見つかった場合は、早急に対策を講じることが必要です。

最後に、状態チェックが済んだら、その結果に基づいて、データバックアップや交換の準備を進めていきましょう。これで、安心してSSDの交換作業を開始できます。

4. SSDの取り外し方と取り付け方

SSDの取り外し方と取り付け方について説明します。自作パソコンを使う上で、ストレージの交換は頻繁に必要とされます。

特に、SSDは高速なストレージとして広く使われています。以下では、具体的にケースの開け方、旧SSDの取り外し方、新SSDの取り付け方を順を追って説明していきます。

どの手順も専門的な知識は必要なく、初心者でも簡単に行うことができます。

4.1. 自作PCのケースの開け方

自作PCのケースを開ける手順は非常に簡単です。まず、パソコンの電源を完全に切り、すべてのケーブルを抜きます。

そして、パソコンケースを水平な場所に置いてください。それから、側面パネルを取り外します。

大抵の場合、ネジを回すだけで簡単に外れます。

次に、ケースの内側が露出するまでパネルを静かに取り外します。指紋やほこりが付着しないよう注意します。

ケースによっては、スライド式のパネルや取り外しやすい構造のものもあるため、マニュアルを確認してください。

最後に、内側がきちんと見える状態にするためにライトを使うと良いでしょう。これでSSDの交換作業に取り掛かる準備が整いました。

4.2. 旧SSDの取り外し手順

旧SSDを取り外す手順は以下の通りです。まず、SSDが取り付けられている場所を確認します。

位置は、マザーボードの近くか、ストレージ用の専用ベイにあります。次に、SSDを固定しているネジをドライバーで外します。

固定具が外れたら、慎重にSSDを引き抜きます。この際、無理に力を加えず、コネクタ部分に注意しながら外してください。

SSDが取り外されたら、接触部分にほこりや汚れがないか確認します。

この作業は手袋を使うとよいです。静電気防止のためです。作業が終わったら、次のステップに進む準備が整います。旧SSDの取り外しが完了しました。

4.3. 新SSDの取り付け手順

新SSDを取り付ける手順を紹介します。まず、新SSDをパッケージから取り出し、接続部に触れないように注意します。

そして、旧SSDがあった場所に新SSDを差し込みます。この際、コネクタの方向を間違えないよう注意してください。

次に、固定用のネジを再び使用して、新SSDをしっかりと固定します。ネジが緩まないようにしっかりと締めてください。

力を入れすぎないように注意しますが、緩すぎてもいけません。

最後に、すべての接続が正しいか確認し、ケースのパネルを元に戻します。

電源を繋ぎ直し、パソコンを起動します。問題なく認識されれば、SSDの取り外しと取り付けが完了です。

5. SSD交換後のメンテナンス方法

SSDを交換した後のメンテナンスは、パソコンのパフォーマンスを維持するために重要です。

まず、新しいSSDを適切に取り付けた後、システムの設定を最適化することが推奨されます。

そして、定期的にシステムチェックを行い、不具合がないか確認することが必要です。

また、SSDではデフラグは基本的に必要ありませんが、その理由についても説明します。

これらのポイントを押さえれば、SSDの長寿命と高性能を保つことができるでしょう。

5.1. 最適な設定でパフォーマンス向上

SSDの性能を最大限に引き出すためには、いくつかの設定を行う必要があります。

まず、TRIMコマンドを有効にすることで、未使用領域を効率よく管理できます。

このコマンドが有効な状態であることを確認することが重要です。次に、電源設定を見直し、SSDに適した電源プランを選択します。

さらに、システムの自動メンテナンススケジュールを調整することも有効です。中には、一部の自動設定がSSDの寿命を縮める可能性があるため、注意が必要です。

そして、不必要なサービスやプログラムを停止し、リソースを最適化します。これにより、システム全体のパフォーマンスが向上します。

最後に、ファームウェアのアップデートを忘れずに行いましょう。最新のファームウェアは、性能改善やバグ修正が含まれていることが多いです。

これらの手順を守ることで、SSDのパフォーマンスを維持しながら、快適なパソコン環境を構築できます。

5.2. 定期的なシステムチェック

定期的にシステムの状態をチェックすることで、SSDの状態を把握し、トラブルを未然に防ぐことができます。

まず、ディスク診断ツールを利用し、健康状態を確認します。これにより、異常が発見された場合、早期に対処することが可能です。

次に、ストレージスペースを定期的に確認し、不必要なファイルを削除します。

また、システムログを定期的に見直すことも重要です。不具合や警告メッセージが記録されている場合、それに対処することで大きな問題を防ぐことができます。

さらに、ウイルススキャンを定期的に実施し、悪意のあるソフトウェアがインストールされていないか確認します。

これらを行うことで、SSDの異常やトラブルを事前に予防し、安定したパフォーマンスを長期間維持することができます。定期的なチェックを習慣化することが大切です。

5.3. デフラグの必要性は?

SSDはハードディスクと異なり、デフラグを行う必要がありません。これは、SSDがアクセス速度に優れたフラッシュメモリを使用しているからです。

デフラグはファイルを整列し、アクセス速度を向上させるための作業ですが、SSDにはその効果が期待できません。

むしろ、デフラグを頻繁に行うことは、SSDの寿命を縮める要因となります。

SSDは書き込み回数に制限があるため、無駄な書き込みが増えると劣化が早まります。したがって、デフラグの設定は無効にするか、実行しないようにしましょう。

TRIMコマンドがSSDの最適なパフォーマンスを維持する重要な役割を果たします。

このコマンドが有効であれば、デフラグの必要性は一切ありません。このように、SSDに対する適切な設定とメンテナンスを行うことで、寿命を延ばし、高性能を保つことができるでしょう。

6. SSDの性能をフル活用するための設定

SSDの性能をフルに発揮するためには、適切な設定が不可欠です。まず、BIOS設定の確認と最適化が非常に重要です。

次に、OSインストール時の注意点を押さえておくことが求められます。

そして、ファイルシステムの選択も性能向上に深く関わります。適切な設定を行うことで、SSDの持つ卓越したパフォーマンスを最大限に引き出すことが可能です。

それでは、各項目について詳しく説明していきましょう。

6.1. BIOS設定の確認と最適化

BIOSの設定を正しく行うことは、SSDの性能を最大限に引き出すための第一歩です。

まず、BIOSにアクセスして「AHCIモード」が有効になっているか確認します。これは、SATA接続のSSDが最高のパフォーマンスを発揮するために必要な設定です。

また、最新のBIOSバージョンを使用することも重要です。BIOSの更新はメーカーの公式サイトからダウンロードできます。これにより、新しい機能やパフォーマンスの改良が反映されます。

次に、「Secure Boot」や「Fast Boot」などの設定も確認してください。これらのオプションが有効化されていると、起動時間が短縮され、システムがより迅速に動作します。

ただし、互換性の問題が発生することもあるので注意が必要です。設定を変更した後は、必ずシステムの再起動を行い、設定が正しく反映されているか確認します。

これらの手順を守ることで、SSDの高速化が実現します。

6.2. OSインストール時の注意点

OSをSSDにインストールする際には、いくつかの重要なポイントに注意する必要があります。

まず、インストールの前にSSDを完全にフォーマットします。これにより、余計なデータが残らず、クリーンな状態でインストールが開始できます。

次に、インストールメディアをUSBドライブとして準備します。この方法は高速で確実です。

インストール途中で、適切なドライバを導入することも忘れてはいけません。

新しいOSバージョンに対応したSSDドライバをメーカーのサイトから事前にダウンロードし、インストール時に適用します。

また、パーティションの設定も重要です。システムドライブとは別に、データ保存用のパーティションを作成すると効率が良くなります。

インストールが完了した後は、不要なサービスやアプリケーションを無効にすることで、システム全体のスピードを向上させることができます。

6.3. ファイルシステムの選択

SSDに適したファイルシステムを選択することは、その性能を最大限に生かすための重要な要素です。Windowsを使用する場合、NTFSファイルシステムは標準でありながら、SSDに対して最適化されています。

これにより、データの読み書き速度が向上し、システム全体のパフォーマンスが高まります。

また、TRIMコマンドがサポートされていることも確認してください。これは、スペースの管理とSSDの寿命延長に寄与します。

Linuxユーザーの場合、ext4ファイルシステムも非常に高速で安定しています。

ext4はSSDの特性をよく考慮して設計されているため、読み書き速度の向上が期待できます。

また、btrfsやf2fsなどの新しいファイルシステムも検討する価値があります。これらはSSDに対するさらなる最適化機能を持っています。

最後に、定期的なファイルシステムのチェックと最適化を行うことが重要です。これにより、SSDの性能を長期間にわたって維持できます。

各ファイルシステムの特性を理解し、最適なものを選択することで、SSDの性能を最大限に引き出すことが可能です。

7. 読み込み速度と書き込み速度を最大化する方法

コンピュータのパフォーマンス向上には、ストレージデバイスの速度最適化が欠かせません。

特に、読み込み速度と書き込み速度を共に最大化することで、日常的な作業効率が劇的に向上します。

そのためには、ハードウェアおよびソフトウェア設定を適切に調整する必要があります。

これから、その具体的な方法について、例を挙げながら説明します。

7.1. ドライバとファームウェアの更新

まず、ハードディスクやSSDのドライバとファームウェアを最新のバージョンに保つことが重要です。

メーカーの公式サイトから定期的にアップデートをチェックし、最新のモジュールをインストールすることで、デバイスの性能を最大限に引き出せます。

また、新しいバージョンは、しばしばバグの修正や関数の最適化が行われているため、安定性や安全性も向上します。これにより、読み込み速度や書き込み速度が全般的に改善します。

7.2. ディスクキャッシュの設定

次に、ディスクキャッシュの設定を確認し、適切な値に調整することが重要です。

これは、ストレージデバイスの性能を更に引き上げるための手段です。

キャッシュサイズを増やしたり、高速化用のソフトウェアを導入することで、データの読み書きがスムーズになります。

しかし、あまり大きなキャッシュはメモリの使用量を増やし、システム全体の負荷が増える可能性もあります。

したがって、手間を惜しまず適切なバランスを見つけることが求められます。

7.3. 大容量ファイル転送の最適化

大容量のファイル転送を効率的に行うためには、いくつかの方法があります。

例えば、ファイルを圧縮してサイズを小さくしたり、転送専用のソフトウェアを使用することで、転送時間を短縮できます。

また、有線接続を使用することで、安定した速度での転送が可能です。

さらには、ネットワーク帯域を適切に管理することで、他のデバイスがリソースを奪わないようにすることも重要です。

こうした工夫を凝らすことで、大容量ファイルでも効率良く転送できるようになります。

自作PCの修理・メンテナンスを検討中の方は、ぜひお気軽にお問い合わせください!